藍藻が発生してしまった!日に日に増えていってるし、リセットしないとだめかなぁ・・・

こんにちは、ラッシュです。

すでに藍藻が大発生してしまっても諦める必要はありません!簡単かつ安価で有効な方法があるのでご紹介します。

藍藻とは

シアノバクテリアとも呼ばれる、光合成を行う細菌の一群。

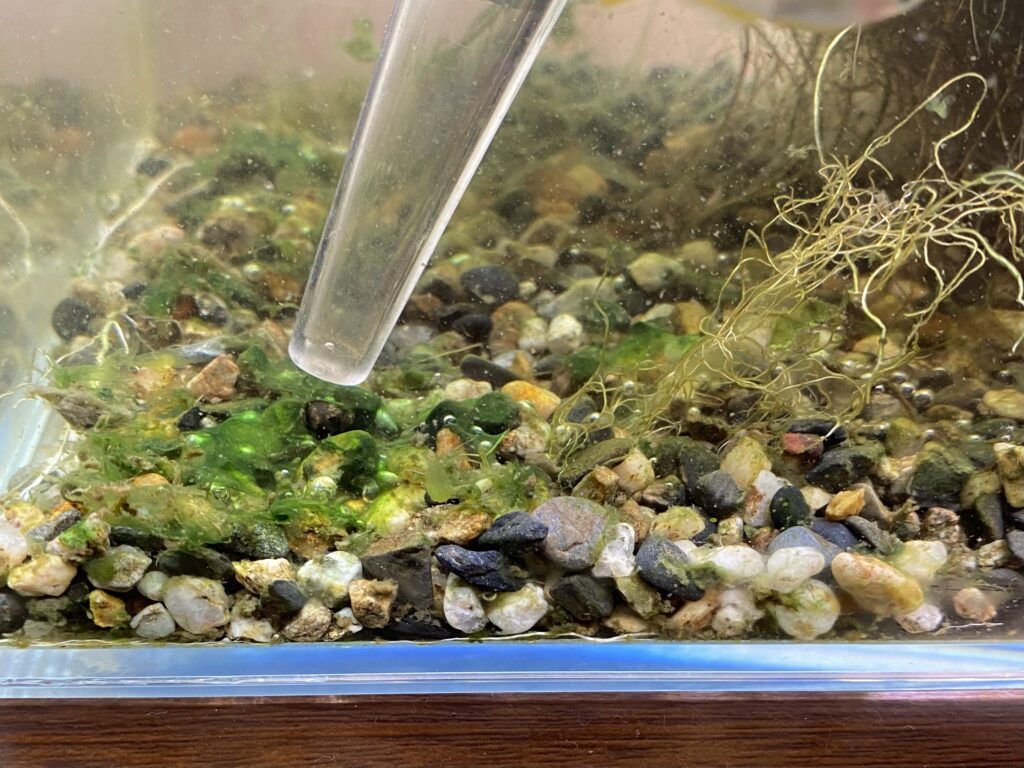

条件が整うと爆発的に増殖し、水草や石を覆うように増えていきます。藍藻が増殖した水槽がある部屋では、カビ臭いような匂いを感じることもあります。

植物っぽい緑色というより青みがかった、違和感を感じる色をしていたら、それは藍藻かもしれません。

藍藻は世界中のどこにでも存在し、いない場所を探す方が難しいと言われます。

藍藻の害

藍藻が少ないうちはいいですが、放っておくとあっという間に水槽全体が埋め尽くされることもあります。

ある意味幻想的ですが、こうなると鑑賞どころではないですね。

また、藍藻の呼吸により酸素が薄くなる恐れがあります。自然界の池で大発生した藍藻により、池の魚の大半が死んだ事例もあります。

まだ少ないうちに除去しましょう。といっても、大発生してからでも除去は可能なので諦める必要はありません。

藍藻を除去してみよう!

発生した藍藻の除去の方法は、

- 効率的に除去するために、スポイトで吸い出せる所は吸い出す

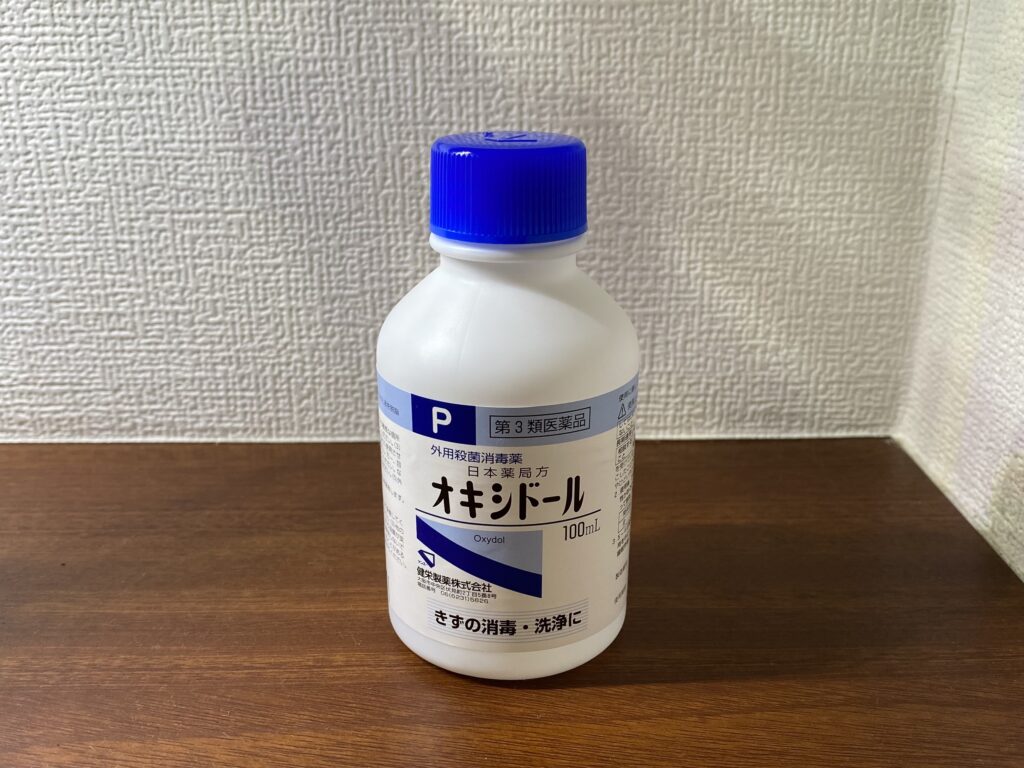

- オキシドールを水10lに対して5mlの割合で投入

- 日を分けて1、2を繰り返す

まずは物理的に除去・・・スポイトで吸い出せる所は吸い出します。地道ですが、効率的に除去するために大事な作業です。

オキシドールを投入・・・傷口の消毒に使われるオキシドールを用意します。ドラッグストア等で購入できます。水槽の水10lに対して5mlの割合で使用します。オキシドールのキャップ一杯で5〜6mlです。水換えの際に、バケツに入れた新しい水に混ぜて注水します。

これを様子を見ながら数日繰り返します。

減少が見られないようならオキシドールの量を2倍に増やします(これ以上はオススメしません)。

完全に除去するのは難しいです

ガラスと低床の間の深い場所にある藍藻、これを完全に除去するのは不可能です。鑑賞の妨げにならない範囲で除去しましょう。

藍藻は世界中のどこにでもいます。「うまく付き合っていく」くらいに考える方が楽です。

オキシドールの魚・エビへの影響

健康な魚であれば問題ありません。

エビは命を落とす可能性があります。オキシドールは水を酸性に傾けるので、急激な水質変化の影響が考えられます。

オキシドールの添加量は、初めは少なめから様子を見ましょう。

オキシドールの水草への影響

ウィローモス等のコケ類は枯れてしまうことがありますので注意してください。

その他水草に対しては上記添加量で枯れることはありません。しかしながら、頻繁な水換えと酸性薬剤の投入による水質変化で、成長への影響は考えられます。

今後の藍藻予防

藍藻が大発生しにくい環境に整えていきましょう!

- 弱酸性の軟水を維持するように心掛ける

- 止水域をできるだけ無くす

- 濾過能力を高める

- 藍藻を食べる生体を入れる

アルカリ性・硬水の環境は藍藻が発生しやすいため、弱酸性の軟水を維持するように心掛けます。

止水域ができるだけ無くなるようにします。水草が密になり過ぎている所は間引くなどして水の通りを良くします。

濾過能力が低下しないように、フィルターの目詰まりに気をつけます。バクテリアの活性化のために夜間のエアレーションもおすすめです。

ブラックモーリーは藍藻を多少は食べてくれるので、予防くらいの気持ちで入れてみるのもありです!

まとめ

上記内容をまとめます。

藍藻の除去は、

- 取れる所はスポイトで除去

- オキシドールを水10lに対して5ml投入

- 様子を見て繰り返す

- 改善されないようならオキシドールを10mlに増やす

普段の対策は、

- 弱酸性の軟水を目指す

- 止水域を減らす

- 濾過能力を高める

藍藻は完全に無くすのは無理なので、うまく付き合っていきましょう!

魚もバクテリアも水草も、競争と淘汰のバランスが大切です。そのバランスをうまくコントロールすることが、アクアリウムの維持する上で重要なポイントになります。

コメント